据古文字专家考证,蝌蚪文,也叫“蝌蚪书”、“蝌蚪篆”,为书体的一种,因头粗尾细形似蝌蚪而得名。毛笔书法班老师介绍蝌蚪名称是汉代以后才出现的,指是先秦时期的古文。因而.如确能在韦羌山发现蝌蚪文,“将是学术界一大幸事,对于古文字的研究有十分重要的意义”。

在汉代的文字所采用的是以隶书为主,但汉末产生另一书体,是在于笔画起止,皆以尖锋来书写,其特色也是头粗尾细,形似蝌蚪所以名为“蝌蚪文”。

这种书体,存在的时间短暂,现已无人使用。从流传的遗物,可发现风格似西周铜器上的文字,另外商代甲骨及玉片的雕刻与陶器上,都有这种迹象。

蝌蚪文据说在魏时,使用也极广泛,是运用在小篆的书写上,其笔画较细,却可见入笔有顿挫笔法存在的特色,这种书写风格,毛笔透过笔画的运用,仍可利用其弹性,起笔与收笔较尖锐,中间稍前部份则加重线条,充满表现毛笔特性的趣味,不过在外形而言,如书写运用,可能极易造成整体画面太尖锐,对线条与整体布局无法协调,难怪在唐代以后便少见到。蝌蚪文的发现 在浙江仙居县淡竹乡境内,有座千峰叠嶂、万壑峥嵘的韦羌山。这里沟谷交错、古木森森、竹林幽幽、流水潺潺,四季风景如画,是省级风景区中十分重要的一条风景线。其中有一处神奥莫测的人文景观:在一座名叫蝌蚪崖的千仞绝壁上,布满了呈现人工镌凿的日纹、月纹、虫纹、鱼纹等奇异图案符号,这就是著名的相传为大禹刻石的蝌蚪文。为什么古人要将文字镌刻于千仞绝壁上?这些图文符号究竟有什么涵义?千百年来,有无数志士学者前往探奇。

据《万历志》和《光绪志》载:东晋义熙年间,一位姓周的廷尉曾“造飞梯以蜡摹之,然莫识其义”。以后郡守阮录和北宋县令陈襄亦“携众以观”,终因崖高路险.“云雨晦瞑”,未得结果,扫兴而归。陈襄还留待感叹道:“去年曾览韦羌图,云有仙人古篆书。干尺石岩无路到.不知蝌蚪字何如……”

1985年 月16日,台州地区文物普查验收组用28一200毫米变焦相机对崖面远距离进行拍摄放大,逐点分解,似见痕迹。1994年5月26日,由“安洲影艺社”组织的探险队聘请了相传三代以采珍稀药材野生石斛为生、具有多年攀崖经验的山民潘余龙从崖顶悬索而下,在高崖面不到一米的近处拍摄到许多实物照片。根据潘余龙叙说和从拍到的照片看,蝌蚪崖崖面平整如削,长约40米,宽约50米,成极规则的长方形,面积近2000 平方米。绝壁的崖面石质坚硬,布满了一个个凸出的半球,半球高出崖壁平面约5厘米,直径7—12厘米不等。在每个半球边缘,均有一条约2厘米深的圆形小沟。半球之间相隔约15厘米,纵横排列有序、似有日、月、虫纹及海洋生物图案的痕迹。

探险结果披露报端后.国内外学者引起很大兴趣。但结论却众说纷纭,莫衷一是。有的认为这是少数民族古畲族留下的文字;有的把它与六七千年前生活在仙居的下汤人联系起来,认为是先民的遗迹;当地老百姓一直相传为夏禹治水时所刻;有的则持否定态度.认为蝌蚪文根本不存在.是子虚乌有的事。有的则展开丰富的想像,说那是外星人留下的杰作。限于时代和条件,周廷尉所募之物当然不可能保存至今。笔者曾亲眼见到“安洲影艺社”拍摄到的珍贵照片,由于见短识寡,无法释读,只觉得白糊糊的一片崖石面。

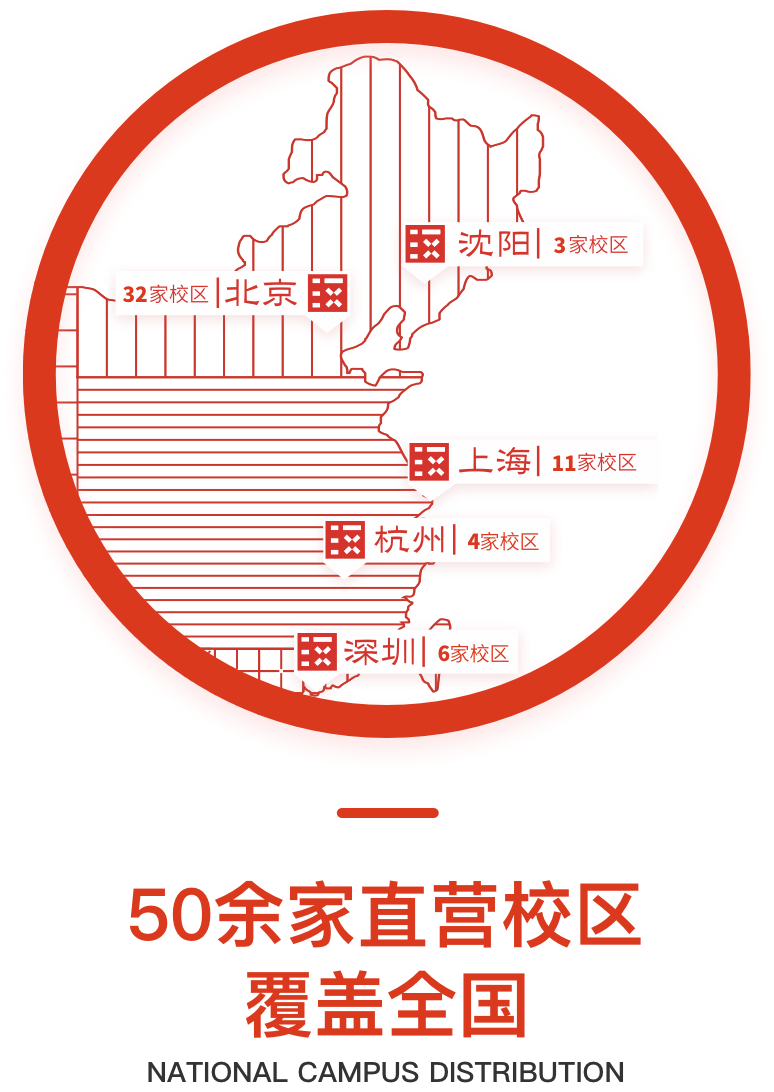

汉翔书法培训教育,是一所以书画为载体的东方文化素质与兴趣教育培训机构。我们的教育理念是“书以载道,文以达意”。我们教授的不仅是书法,更是书道。传授文字书写背后的东方文化内涵、礼仪规范、东方美与智慧。

我们的教学理念是“眼在手前,先博后精”。坚实基础,拓展审美,先纵观而后取其专攻。

以上是汉翔儿童书法培训老师分享的全部内容,希望可以给书法学习的朋友们一个清晰的方向,更多资讯内容请登录我们的官方网站:www.shufaedu.com/。

2019-08-08

汉翔荣誉

专业、全新的品牌形象,良好的学员口碑与广泛的社会关注

汉翔是以“用东方经典滋养生命”为己任,将中国传统文化与当代互联网技术、现代教育方法和运营服务标准相结合,自主研发了全套标准化线上线下教学、服务体系与工具,面向儿童和成人,提供琴、棋、书、画在内的线上及线下传统文化教学服务的平台。

北京博文汉翔技术培训有限公司©️版权所有京ICP备10056443号

168330operations